中足骨短縮症(第4趾短縮症)について― 仮骨延長法を中心に ―

中足骨短縮症とは

先天性足部疾患の一つで、中足骨が先天的に短縮する原因不明の疾患です。

短縮する骨は中足骨という足の甲の中にある外観では分からない骨ですが、実際には足趾が短縮しているように見えます。

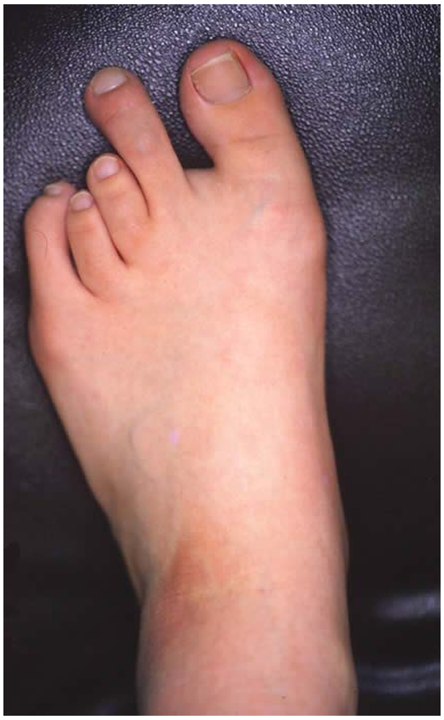

両側性にみられることが多く、特に第4趾に多くみられます(第4趾短縮症)が、他の趾に生じることもあり、また1 趾のみならず複数趾に生じることもあります。(写真1,2)

一般に機能的な問題や疼痛はないのですが、ときに隣接趾の中足骨頭に一致して有痛性の胼胝形成を伴うことがあります。

多くは美容的な愁訴が主体で、特に思春期を過ぎてからの悩みが多くなるため、骨の成長がほぼ終了したころを見計らって中足骨の延長術を行います。

写真1. 17歳 女性

一般に機能的な問題や疼痛はないのですが、ときに隣接趾の中足骨頭に一致して有痛性の胼胝形成を伴うことがあります。

多くは美容的な愁訴が主体で、特に思春期を過ぎてからの悩みが多くなるため、骨の成長がほぼ終了したころを見計らって中足骨の延長術を行います。

中足骨短縮症の診断

① 視診上の特徴

一般に患者様自身が足の指が短いことを主訴に来院されるので診断は容易です。

実際の外観においても足趾の短縮が明らで、ときに短縮趾が足背に転位し隣接する趾に騎乗することもあります。

また、他趾の外反や内反変形を生じたり、趾間のwebの増大を認めることもあります。

写真1では1-2趾間のwebの増大と母趾と第2趾の軽度の外反変形を認め、写真2では第2趾の中足骨頭部に軽度の足底胼胝が認められます。

写真2

また、他趾の外反や内反変形を生じたり、趾間のwebの増大を認めることもあります。

写真1では1-2趾間のwebの増大と母趾と第2趾の軽度の外反変形を認め、写真2では第2趾の中足骨頭部に軽度の足底胼胝が認められます。

② X線診断

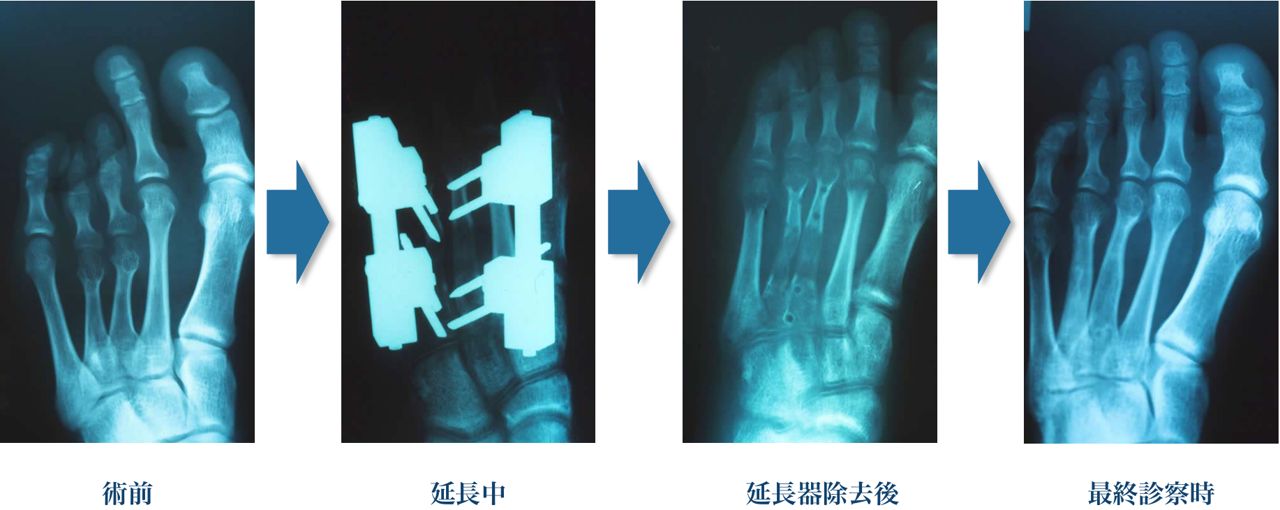

写真3

一般に単純レントゲン像では、短縮趾に相当する中足骨の短縮が認められ、それによって中足趾節関節(MTP 関節)が他趾にくらべて近位に位置しています。

写真3では、第3,4中足骨の短縮がみられMTP関節が近位に位置しているため、母趾に28°の外反と第2趾にも軽度の外反を認めます。

第3、4中足骨の短縮はそれぞれ16mmと13mmでした。

中足骨短縮症の治療

① 一期的延長法

短縮した中足骨を骨切りし、一期的に骨切り部を延長した後に開いた隙間に骨移植を行う方法です。一期的に延長するため、神経血管障害が生じる恐れがあるので、延長可能な距離が精々10mmまでと制限されてしまいます。

② 仮骨延長法

中足骨を延長させるもう一つの方法として「仮骨延長法」というものがあります。

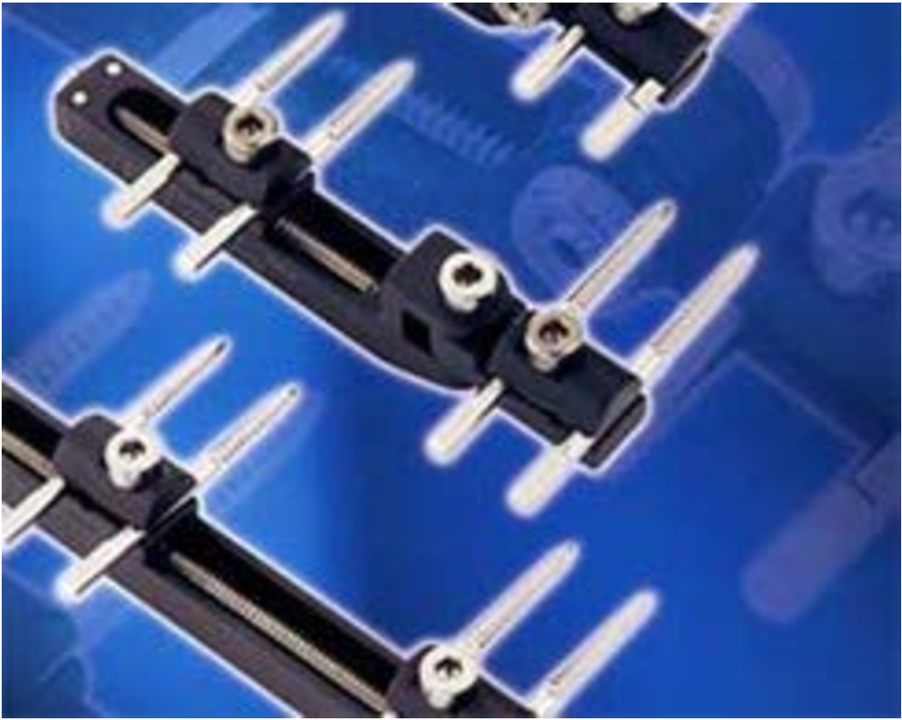

これは創外固定器(図1というものを用いて短縮した骨をゆっくりと延長させて行く方法で、1987年に*De Bastiani らによって初めて報告された画期的な方法です。

骨切り部をゆっくりと延長させて行くことによって、延長された隙間に少しずつ新たな骨(仮骨)が形成されて行きます。

近年では本疾患の治療における最も有用な手術手技として広く行われるようになりました。

* J Pediatr Orthop. 1987 Mar-Apr;7(2):129-34. Limb lengthening by

callus distraction (callotasis). De Bastiani G, Aldegheri R,

Renzi-Brivio L, Trivella G.

図1

ORTHOFIX®社製 創外固定器

骨切り部をゆっくりと延長させて行くことによって、延長された隙間に少しずつ新たな骨(仮骨)が形成されて行きます。

近年では本疾患の治療における最も有用な手術手技として広く行われるようになりました。

* J Pediatr Orthop. 1987 Mar-Apr;7(2):129-34. Limb lengthening by

callus distraction (callotasis). De Bastiani G, Aldegheri R,

Renzi-Brivio L, Trivella G.

仮骨延長法の利点と問題点

- 骨移植が不要

- 一期的延長法では困難な、10mm以上の延長が可能である。

- 関節機能を温存したままで延長が可能

- 屈筋腱や伸筋腱の同時延長が可

- 神経や血管の同時延長が可能

- 長期治療期間による患者への負担

- 延長中に生じる二次変形(hummer toe変形など)や運動障害

- pinの折損や刺入部の感染

- 固定器サイズが限られることによる適応の限界

- 遷延治癒や偽関節などの骨癒合不全や早期骨癒合

- 神経血管障害

仮骨延長法の実際

- 固定には延長器用のスクリューピン4本を使用。

- 骨切り部はできるだけ中枢端とし、仮骨形成に有利となるようにする。

- 7~10日間のwaiting periodを置き、その後延長を開始する。

- 延長速度は0.5mm/日を目標とし、1回0.25mmを1日2回行う。

- 仮骨の形成状態、局所の疼痛、循環障害などの状態により、適宜速度を調節する。

- 約2カ月間のneutralizationを置き、仮骨形成が十分であることを確認した後にスクリューピンを抜去する。

※ waiting period…手術が終了してから延長を開始するまでの期間

※ neutralization…延長が終了しスクリューピンを抜去するまでの期間

創外固定器の装着

図2は、第3,4中足骨短縮症に対し、同時仮骨延長術を行った際の創外固定器を装着した状態の写真です。

それぞれの中足骨にスクリューピンを4本ずつ刺入し、各々に創外固定器を装着しています。

両中足骨の骨切りは同一皮切で行いました。その際、骨膜は愛護的に剥離し、骨切り後に吸収糸で再縫合しました。

図2

両中足骨の骨切りは同一皮切で行いました。その際、骨膜は愛護的に剥離し、骨切り後に吸収糸で再縫合しました。

X-p所見の経時的変化

術前に第3、4趾にそれぞれ16mmと13mmの延長を要する短縮を認めました。10日間のwaiting periodを置き、その後56日間で目標の延長量が得られ、その時点で延長を終了しました。その後58日間のneutralizationの後、124日目に延長器を除去しました。最終診察時のX線像において、仮骨延長部の透明層の硬化、周囲の骨皮質化を認め、延長器除去後に比べ荷重刺激に応じて横径の増大を認めました。

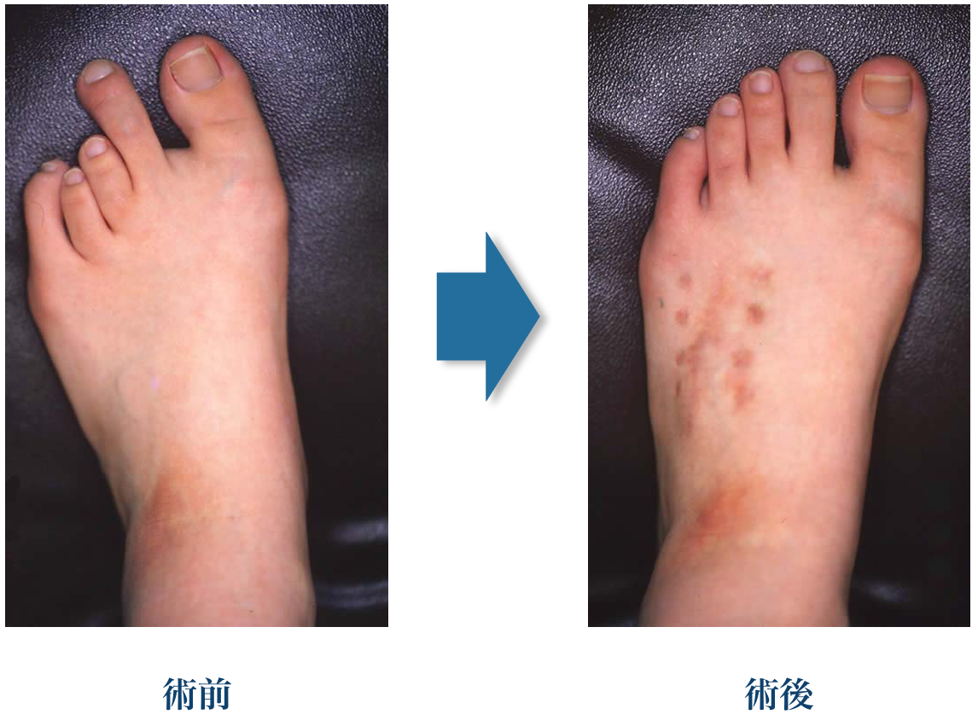

術前後の外観

外観上、趾先の位置と伴に、足趾自体の長さも正常化し、母趾の外反と小趾の内反も改善し、1・2趾間のWebの開大も消失しました。

本疾患でお悩みの患者様へ

中足骨短縮症に対する仮骨延長法は、従来の一期的延長法に比べ、合併症の頻度も比較的少なく、延長距離の著しい向上を期待できる画期的な治療法です。

本疾患は、日常生活の動作やスポーツ活動等に支障を来すことは殆どない疾患ですが、ときに美容上の問題で患者様を悩ませる深刻な疾患と言えます。

特に思春期を過ぎた多感な時期の若年者においては、海水浴等で裸足になることの多い季節になると、ついつい人目が気になり行動が消極的になってしまい、有意義な日常生活を送ることに支障を来してしまうこともあるため、適切な治療を行う必要があります。

本法は若年者に限らず、治療を希望していたがその時期を逸してしまったという壮年期から中年期にかけての患者様においても適応が可能ですので、本疾患でお悩みの方は、まずは当院もしくは本疾患に詳しい専門医のいる病院を受診し、適切な診断・治療をお受けになることをお勧めします。

当院での診察の結果、手術が必要と診断された場合は、院長吉野自らが当院関連病院(けいゆう病院) へ出向し手術を行っております。また退院後は引き続き当院で外来フォローアップしておりますので安心してご相談下さい。

吉野整形外科「足専門外来」は院長の診察日であれば

いつでもご受診になれます。

毎週木曜と第1・3・5土曜日を除く診察日に外来を担当しておりますので

お気軽に御相談下さい。

※ 予約の必要はございません。(外来担当医表はこちら)

尚、手術が必要と診断された場合でも、

当院関連病院へ院長自らが出向し執刀しており、

術後は引き続き当院でフォローアップしておりますので

どうぞ安心して御相談下さい。