NHK BS ハイビジョン 『アインシュタインの眼』 2010 年 9 月 12 日放送

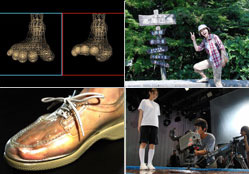

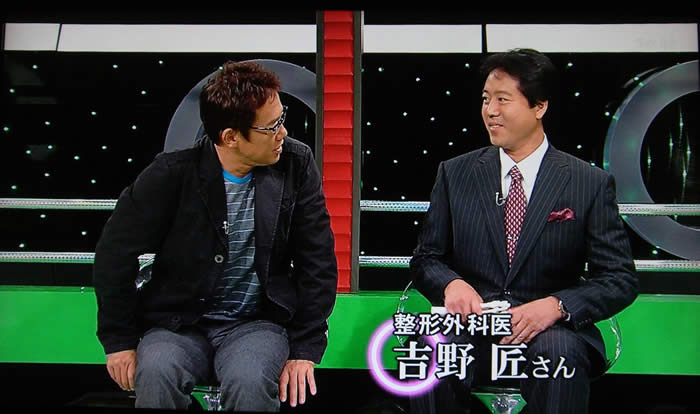

2010年9月12日(日)、NHK BSハイビジョン放送、『アインシュタインの眼』に「#113 シューズ ~疲れは足元から防げ!~」というテーマで院長吉野匠がゲスト出演しました。司会の古田敦也さんと、リポーターの三須亜希子さんの番組進行のもと、靴とカラダの関係をスーパーカメラを用いて検証して行きました。

【番組概要】

行楽の秋は、ハイキング、トレッキング、ウォーキングと、何かと歩くことが多い季節。

気持ちよく歩くために欠かせないのが、足にぴったり合ったシューズ。しかし、足に合わないと、疲労度がまったくかわってくるという。そこで、シューズとカラダの疲れの相関関係を、スーパーカメラで解き明かしていく。

まず、歩くときに足がシューズ内でどう動いているかを観察。すると靴が足に合っていると、足の上下運動と連動して足裏がアーチ状になったり平らになったりすることが判明。

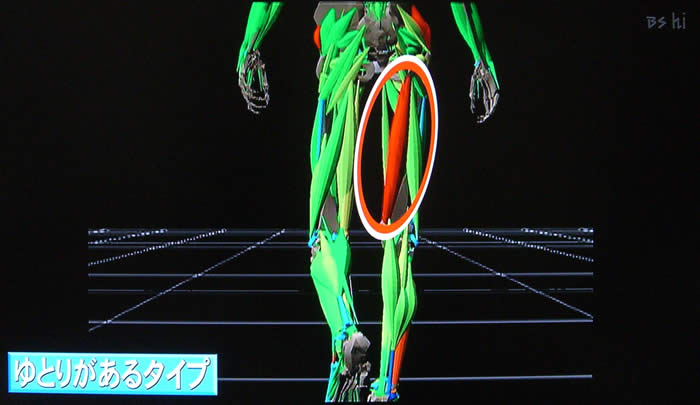

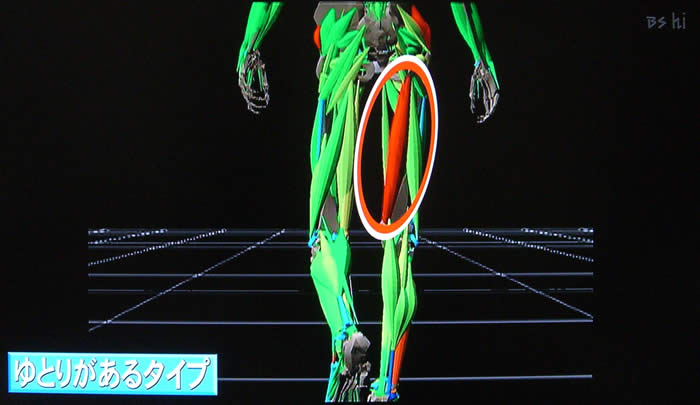

さらに、筋肉の動きを視覚化するマジックミラーを使って歩く時の筋肉の様子を分析すると、靴が合っているときにはお尻の筋肉を頻繁に使い、合っていない時にはふくらはぎや太ももの筋肉を多く使うという違いがあったこの違いがどう疲れに影響するのか解き明かす。

そして、足の負担軽減の最先端技術が凝縮されているバスケットシューズにも注目。他のシューズを履いた場合との比較を、ハイスピードカメラで撮影し、いかにバスケットシューズが高いジャンプや俊敏な身のこなしを助けているかを徹底分析する。

まず、歩くときに足がシューズ内でどう動いているかを観察。すると靴が足に合っていると、足の上下運動と連動して足裏がアーチ状になったり平らになったりすることが判明。

さらに、筋肉の動きを視覚化するマジックミラーを使って歩く時の筋肉の様子を分析すると、靴が合っているときにはお尻の筋肉を頻繁に使い、合っていない時にはふくらはぎや太ももの筋肉を多く使うという違いがあったこの違いがどう疲れに影響するのか解き明かす。

そして、足の負担軽減の最先端技術が凝縮されているバスケットシューズにも注目。他のシューズを履いた場合との比較を、ハイスピードカメラで撮影し、いかにバスケットシューズが高いジャンプや俊敏な身のこなしを助けているかを徹底分析する。

『アインシュタインの眼』 2010 年 9 月 12 日放送

靴とカラダの関係をスーパーカメラで検証して行く!

01

チームアインシュタイン

三須 亜希子

02

古田 敦也

03

吉野整形外科 院長

吉野 匠

04

05

05

06

07

アインシュタインの眼、オープン!

08

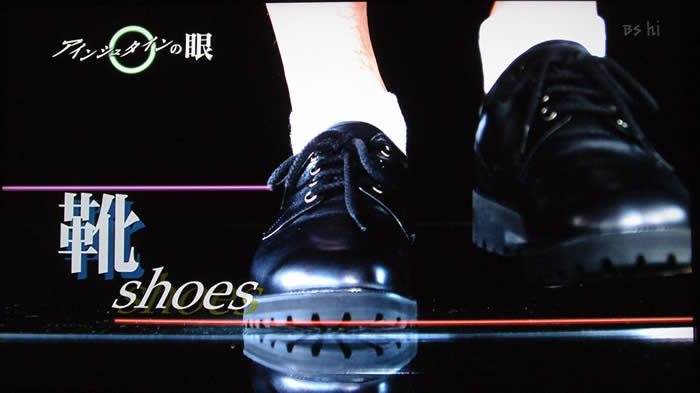

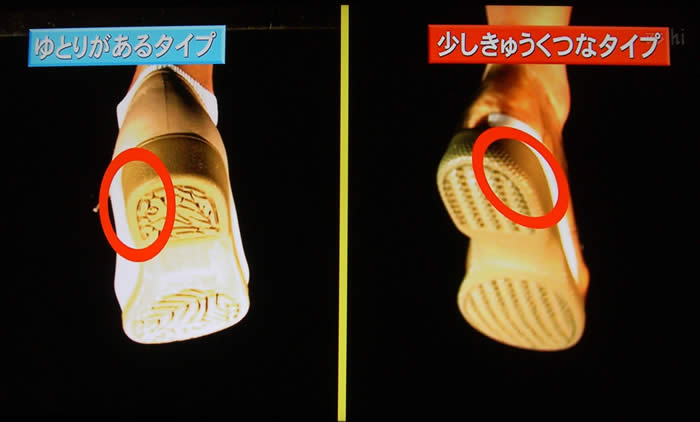

塩化ビニールの素材でできた透明な2種類の靴を作成。1つはゆとりのある靴、もう1つは少し窮屈な靴。

ゆとりのある靴は足の指が伸びきっていて、少し窮屈な靴では指が曲がっていることが分かる。

ハイスピードカメラで歩行時の指の動きを観察すると、ゆとりのある靴では指が動かず、窮屈な靴では指が良く動いていることが分かった。

09

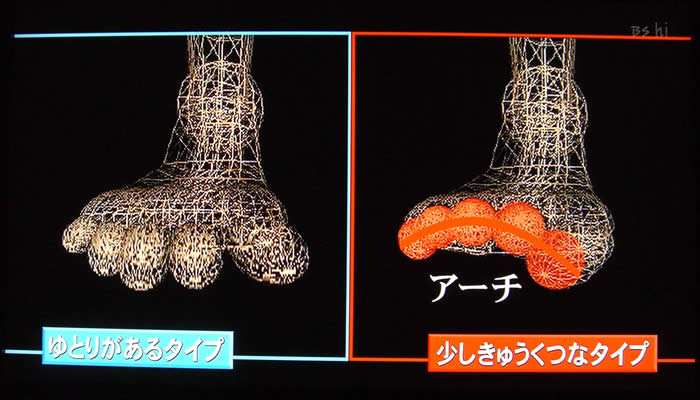

光ファイバーセンサーを用いて靴の中の指の動きをみてみたところ、ゆとりのある靴では足の指はほとんど動かず、窮屈な靴では足の指が山なりのアーチを描きながら激しく上下運動していることが分かった。

10

11

11

12

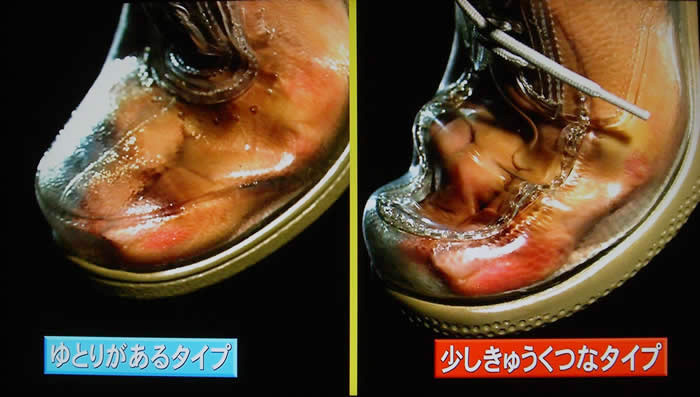

さらに足底圧測定装置を用いて歩行時の足裏の圧のかかり方をみてみると、ゆとりのある靴では蹴り返す際に指先に力が入らず、少し窮屈なタイプの靴だと親指の先にしっかりと力が加わり、地面を力強く蹴り返していることが分かる。

13

古田さん:靴は少しタイトな方が実は足が疲れにくいというこのなんですかね?

14

解説

15

足には横アーチというものがあり、地面からの衝撃を吸収するクッションの役割をしているんです。さらに、アーチがあることにより、指が曲げやすくなり、地面を蹴り返す力が出しやすくもなります。

16

ゆとりのある靴だとアーチがつぶれ足が広がってしまうので指先に力が入りづらくなります。一方、少し窮屈気味の靴だと足が両脇から締め付けられるので、それによって横アーチが出来、力が出しやすく、靴の中での足の横のぶれもなくなるので安定した歩行ができ、疲れにくくなるのです。

17

三須さん:それでは先生、靴の横幅は広いものよりも狭いものの方が良いということですか?

18

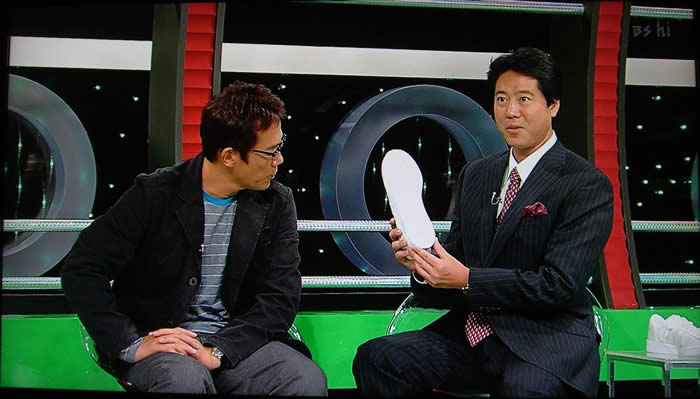

実はそうとも言えません。靴の横幅のサイズはゆとりがあり過ぎても疲れ易くなりいけませんし、逆に窮屈過ぎても足にタコなどをつくってしまい、痛くて歩くのが大変です。

ほど良い締め付け感があるもの、いわば「フィット感のある靴」というのがその人に合った良い靴といえるでしょう。

19

20

20

靴とカラダの関係をスーパーカメラで検証して行く!

21

足に合った靴を履いた時は足は踵の外側から地面に接地するが、足に合っていないぶかぶかの靴を履いたときは、踵の内側から地面に接地していることが映像の結果から分かった。

22

フィットした靴を履いた場合は足のアーチが保たれるため、踵の外側から地面に接地するという正常の歩行ができますが、靴の中で足が不安定になるゆるい靴を履いた場合はアーチがつぶれやすくなり、踵の内側から接地するようになるんです。

23

また、靴底の減り方によってその人の足の特徴や歩き方の癖がわかってしまいます。アーチのつぶれた扁平足や外反母趾のひとは踵の内側や指の付け根のあたりの靴の真ん中が削れやすくなります。

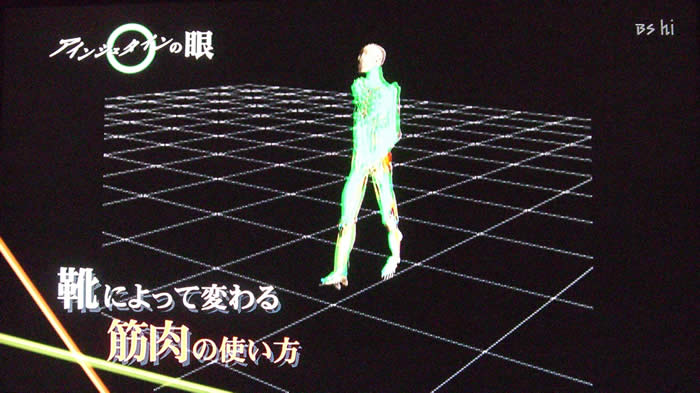

靴によって変わる筋肉の使い方

24

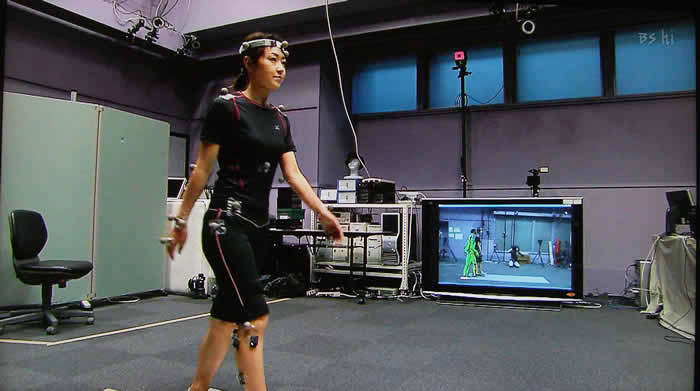

「マジックミラーシステム」

16 個の小型筋電計と、35 個のマーカーを全身に取り付け、その動きをさまざまな角度からカメラでとらえ、体の動きと筋肉の動きを解析する装置。

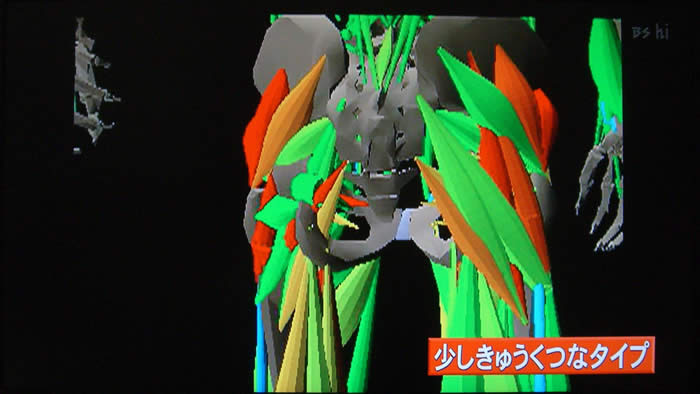

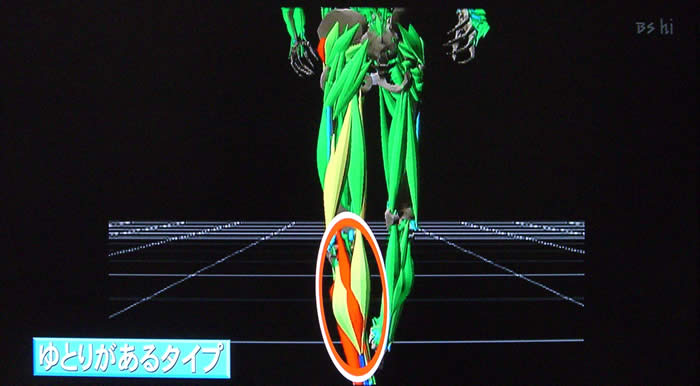

これを用い、ゆとりのある靴と窮屈な靴で筋肉の使い方の違いがあるのかを解析した。

25

解説

26

フィットした靴だとおしりの筋肉をおもに使って歩いていますが、ゆるい靴を履いた場合は靴の中で足が不安定になるため、ふくらはぎや太腿の裏の筋肉を頻繁に使って歩くようになります。

その結果、余計な筋肉を使う分、足が疲れやすくなってしまうのです。

27

28

28

最新の技術が組み込まれているスポーツシューズに注目

29

30

30

31

32

32

33

古田さん:先生、今日は靴というテーマで掘り下げてきましたが、改めて靴の大切さとはどんなことが挙げられますか?

34

我々日本人が靴を履き始めたのは、明治以降と最近の話で、日本人にとって靴の歴史はまだまだ大変浅いといえます。

したがって、正しい靴を選ぶという考え方においては日本人は欧米人に比べると非常に疎いともいえます。

35

靴には、足を保護する役割と足の持つ機能を高めるという重要な役割をもっています。それと同時にファッションとしての役割もあります。

今後、私たちが靴とうまく付き合っていくためには、その機能性とファッション性をうまく使い分け、TPOに合わせてサイズの合った正しい靴選びをして行かなければいけないと考えています。