関節リウマチ「診断基準」と「検査内容」を中心に

当院はリウマチ・膠原病外来を開設しています。詳細はこちらへ

(1)はじめに

関節リウマチは、手や足の関節の「腫れ」や「痛み」から始まり、進行すると各部位の関節が破壊、変形を起こす全身性の疾患です。 朝の起床時、手や足がこわばって動かしにくいと感じる「朝のこわばり」は、関節リウマチの典型的な初期症状です。

朝の起床時、手や足がこわばって動かしにくいと感じる「朝のこわばり」は、関節リウマチの典型的な初期症状です。

年配の方に生じる病気だと思われがちですが、30代~50代にも好発します。男女比は1:4と女性に多いのが特徴です。原因は明らかになっていませんが、自己免疫性の病気だと考えられています。

(2)関節リウマチの経過

| 経過良好なもの | 35% | 急に始まって関節リウマチの症状を示しますが、経過良好で、再発をみないもの。 |

| 中間型(多周期型) | 50% | 症状が良くなったり、悪くなったりを繰り返すが、だんだん悪くなっていくもの。 |

| 進行型(増悪型) | 15% | 最初は一部の関節からはじまりますが、進行性で、だんだん悪くなっていき、 機能障害が高度になっていくもの。 |

関節リウマチの多くは、緩和と悪化を繰り返し徐々に悪化していくものですが、中には初発から急激に進行するものもあるため、決して油断することはできません。治療が遅れれば遅れる程、関節の変形も進み、薬の効きめも悪くなります。ですから、早期発見、早期治療が大切です。関節リウマチは、早期から適切な治療を行えば、その進行を抑制し症状を緩和・寛解することが可能な病気といえます。

(3)関節リウマチ診断基準

| アメリカリウマチ協会が定めた関節リウマチ診断基準(1987年) |

|---|

|

(1) 少なくとも1時間以上持続する「朝のこわばり」が6週間以上続く (2) 3個以上の関節の腫脹が6週間以上続く (3) 手・中手指節関節・近位指節関節の腫脹が6週間以上続く (4) 対称性関節腫脹が6週間以上続く (5) 皮下結節(リウマチ結節) (6) 血清リウマトイド因子が陽性 (7) 手・指のX線の変化 以上の7項目中、4項目を満たすものを関節リウマチとします。 |

| 日本リウマチ学会が定めた早期関節リウマチの診断基準(1994年) |

|---|

|

(1) 3つ以上の関節で、指で押さえたり動かしたりすると痛みを感じる (2) 2つ以上の関節に炎症による腫れがみられる (3) 朝のこわばりがみられる (4) 皮下結節(リウマトイド結節)がひじやひざなどにみられる (5) 血液検査で赤沈に異常がみられる、またはCRPが陽性である (6) 血液検査でリウマトイド因子が陽性である 上記の6項目のうち、3項目以上にあてはまる場合を早期関節リウマチとします。 |

| ACR/EULAR新基準(2009年) |

|---|

|

【関節病変】

|

|

【関節病変】 |

※用語の定義

中・大関節 : 肩関節、肘関節、股関節、膝関節、足関節。

小関節 : MCP関節、PIP関節、第2~第5MTP関節、第1IP関節、手関節。

血清学的因子 : 陰性=正常上限値以下、陽性・低力価=正常上限値の1~3倍まで、陽性・高力価=正常上限の3倍より大。

滑膜炎持続期間 : 評価実施時に存在する滑膜炎に関して、患者自身の報告に基づく滑膜炎症状(疼痛、腫脹、圧痛)の持続期間。

炎症マーカー : 正常/異常の基準値は各施設で採用しているものに準ずる。

(4)初期段階の所見(朝のこわばり、関節の腫脹)

やがて、朝のこわばりと伴に、手足の関節に腫れが生じます。関節リウマチによって生じる痛みや腫れは、主に滑膜という部分に起こる炎症反応によって起こります。

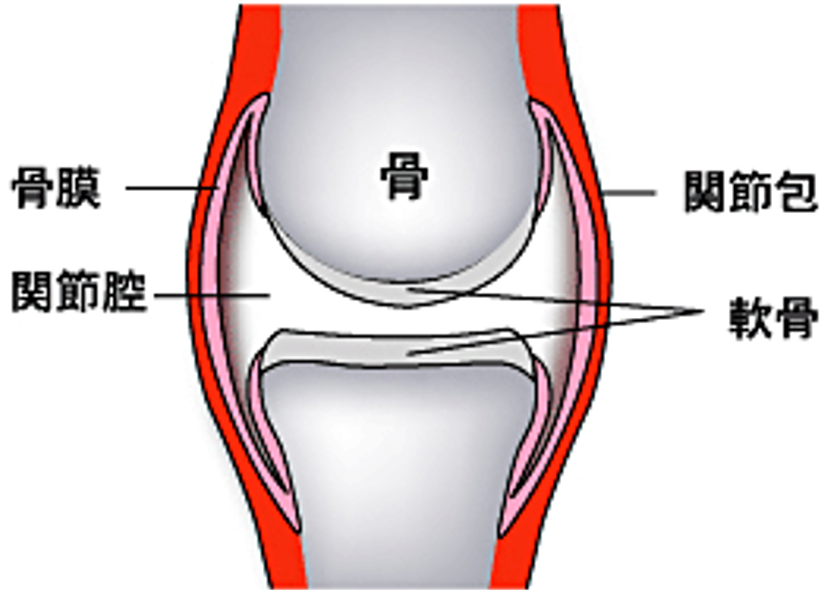

正常な関節は、図1のように骨と骨をつなぐ部位(関節)が、袋状の関節包でおおわれ、関節包の内側には滑膜があります。滑膜から分泌された関節液(滑液)が潤滑油の役割を果たし、関節の表面をしっとり湿らせ動きを滑らかにしてくれています。さらに関節の表面は軟骨という非常に柔らかい組織があり、この軟骨がクッションの役目を果たすことで正常な関節運動を可能にしています。

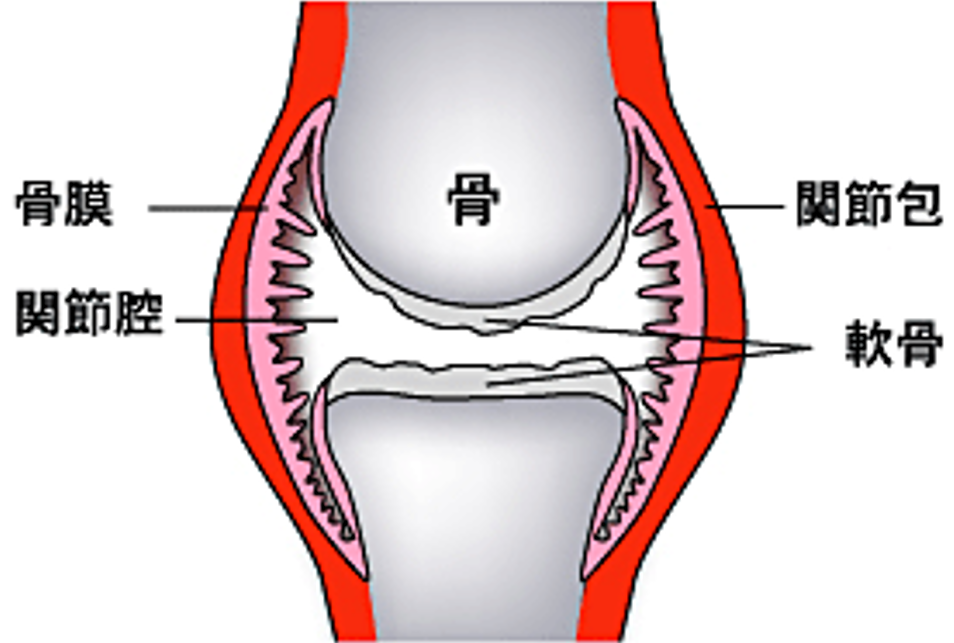

一方、関節リウマチによって生じる痛みや腫れは、関節を包んでいる滑膜という部分に炎症反応が起こることによって生じます。滑膜に炎症が起こると、滑膜が増殖して骨や軟骨に侵食して傷(パンヌス)を作ったり、関節内に色々な酵素ができて骨や軟骨を溶かしてしまいます

(5)関節リウマチの症状、初期、軽度、中等度、重度

| class 1 | 身体機能は完全で、不自由なしに普通の仕事は全部できる。 |

| class 2 | 動作の際に1カ所あるいはそれ以上の関節に苦痛があったり、 または運動制限はあっても、普通の活動ならなんとかできる程度の機能。 |

| class 3 | 普通の仕事や自分の身の回りのことがごくわずかにできるか、あるいはほとんどできない程度の機能。 |

| class 4 | 寝たきり、あるいは車椅子に座ったきりで、身の回りのこともほとんど、 又はまったくできない程度の機能。 |

次に、検査と診断ということに重点をおいてお話しを勧めて参ります。

(6)関節リウマチの診断に用いられる主な検査

(a)血液検査

血沈は、関節リウマチによって炎症が起こっているかどうか、また炎症の程度を検査します。体内に炎症があると赤血球が沈む速度(赤沈、血沈)は速くなります。CRPも同様に体内の炎症の有無を調べます。

| 血沈(赤血球沈下速度) | CRP(C反応タンパク) |

|---|---|

| 試験管の中で、一時間の間に赤血球が沈下する速度により炎症反応を見る。 | 体内で炎症が起きた時に現れる特殊なタンパクの有無により炎症反応を見る。 |

|

|

もしくは |

| リウマトイド因子 |

|---|

| リウマチ因子の検査で陽性反応がでれば関節リウマチを疑います。しかし、関節リウマチであっても陰性を示す場合(30%)があり、逆に全身性エリテマトーデスという別の病気でも陽性を示す場合があります。その他、抗核抗体や免疫複合体の検査は、自己免疫疾患があると陽性にでるため、関節リウマチの補助的診断に用います。抗核抗体検査では、全身性エリテマトーデスで80%、関節リウマチで20%が陽性。さらに、補体検査を行い、悪性関節リウマチや全身性エリテマトーデスとの鑑別を図ります。補体検査では、全身性エリテマトーデスでは血液中の補体が低下しますが、関節リウマチではあまり変化しないのが特徴です。 |

| MMP-3:(マトリックスメタロプロテアーゼ-3) matrix metalloproteinase-3 |

|---|

|

関節リウマチで早期から上昇する血中の関節破壊マーカーで、 痛風や変形性関節症では上昇をみない。 MMP-3は生体内の細胞外マトリックスである、プロテオグリカン、 フィブロネクチン、コラーゲンなどを分解する酵素である。 関節リウマチ(RA)患者の関節液や血清中に高濃度のMMP-3が 認められることからMMP-3がRAの発症に大きな関連があると考えられている。 そのメカニズムはRA患者において、滑膜表層細胞や線維芽細胞から分泌された不活性型のproMMPsが、膜型MMPなどの作用により活性化され、関節軟骨破壊に関与するため血中濃度が上昇すると考えられており、特にMMP-3がこの軟骨破壊に大きな役割を果たしていると考えられている。 MMP-3は早期からの滑膜増殖を反映するため、発症1年以内の早期RAでも高値を示す。またリウマチ因子などの自己免疫検査や、CRPなどの炎症マーカーと比べて実際の関節破壊の程度を反映するため病態の把握や治療効果の判定、予後予測などに有用とされている。 さらに、変形性関節症(OA)や外傷性関節炎(TA)、痛風などでは一般に高値を示さないとされるため、これらとの鑑別診断にも有用です。 |

(b)その他の血液検査

関節リウマチでは活動期に一致して貧血がみられ、赤血球数やヘモグロビン値が低下し、白血球や血小板は増加します。また活動期には血清総タンパク、アルブミンは低下し、グロブリン値は上昇します。また骨由来のアルカリフォスファターゼが上昇することがあります。

(c)関節液

通常の関節液は黄色透明で、ムチンを多く含むため適度な粘りを有しています。しかし、関節リウマチになると、関節液は白く濁ります。またムチンが減少するため、粘り気が低下します。関節リウマチの場合、関節液中にも炎症反応を示す白血球の増加傾向、リウマチ因子、免疫複合体が発現します。

(d)X線検査

骨粗鬆症の出現や、関節の隙間の狭小化、さらに進行すると関節の融合(骨強直)を認めます。また、関節周囲の骨が欠けて虫食い像を呈することもあります(骨びらん)。

(7)関節リウマチの治療

近年、関節リウマチの治療法の開発は日進月歩の勢いで進んでおり、次々に新薬が開発されています。これによりかつては不可能であった病態の進行を抑えることが可能になりつつあります。

一般に関節リウマチの疼痛緩和および進行の抑制には、非ステロイド性消炎鎮痛剤をはじめとし抗リウマチ薬やステロイドによる薬物療法を行い、さらにリハビリテーションを平行して行います。最近ではコントロール困難な重症例に対し、生物学的製剤の使用が認可され高い有効性が注目されています。当院でも、平成18年12月より厚生労働省(社会保険庁)の認定を受け生物学的製剤による治療を行っています。

関節水腫がなかなか治まらない症例や関節破壊が進み疼痛が強い症例には、滑膜切除術、切除関節形成術、関節固定術また人工関節全置換術などの外科的処置を行う場合もあります。治療法は、症状によって様々ですので、当院のリウマチ・膠原病外来の受診をお勧めします。

(8)終わりに

関節リウマチは進行性の病気ですが、その治療法の進歩により多くの症例でその病態の進行を抑えることが出来るようになって来ました。しかし、いまだ完全治癒に至る療法がないため根気良く付き合っていかなければならない病気であることは現在も変わりません。ですから、ご自身やご家族が、病気そのものを十分に理解した上で治療に取り組むことが大切です。自分でも検査内容を理解できるように努め、病気と向き合うことも大切な治療の一つです。