骨粗鬆症(こつそしょうしょう)「閉経直後に起こる骨粗鬆症」と「加齢に伴う骨粗鬆症」を中心に

正常な背骨(断面)

骨粗鬆症の背骨(断面)

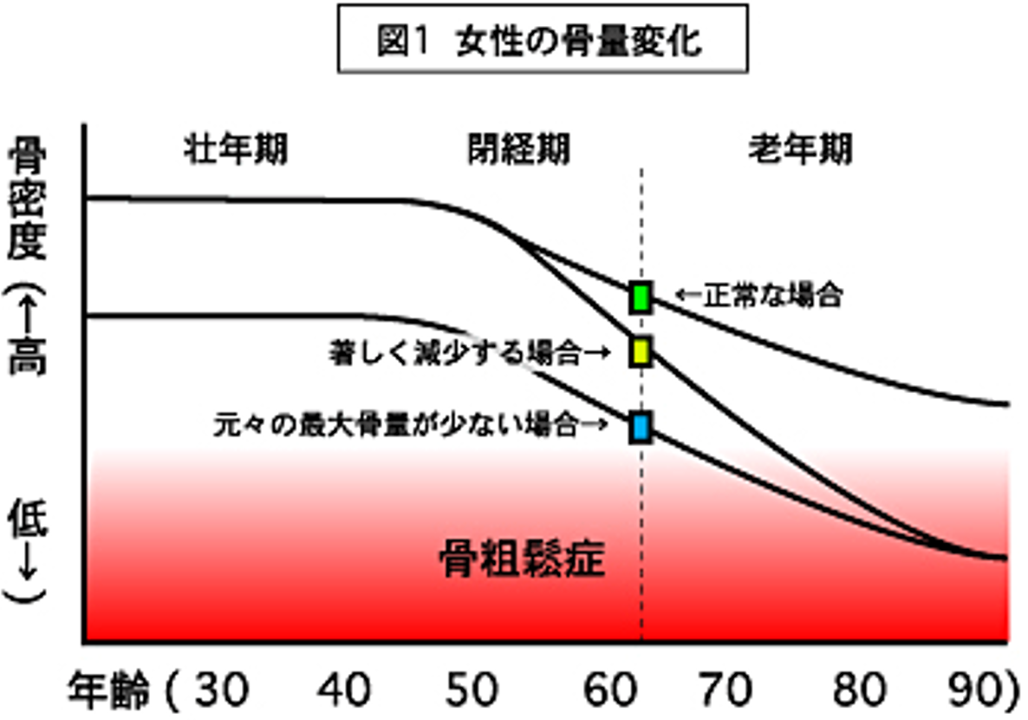

骨密度が著しく減少すると、日常の何げない動作で骨折する危険(骨折危険率)が高まります。図1の様に正常な場合でも加齢と伴に骨密度は減少していきます。さらに、女性の場合は閉経直後に骨密度が著しく減少することがあるため、もともとの骨量が少ない方などは、一層の注意が必要です。

骨粗鬆症の患者数は推定1000万人以上とも言われ、高齢化社会を向かえる私達にとって、骨粗鬆症の予防、治療は重要な課題です。従来は牛乳などでカルシウムを多く取るなどに終止していました。しかし現在では、外来で容易に骨密度を測ることが可能になり、新しい薬も開発され、骨密度を維持するという点では非常に高い効果が得られています。

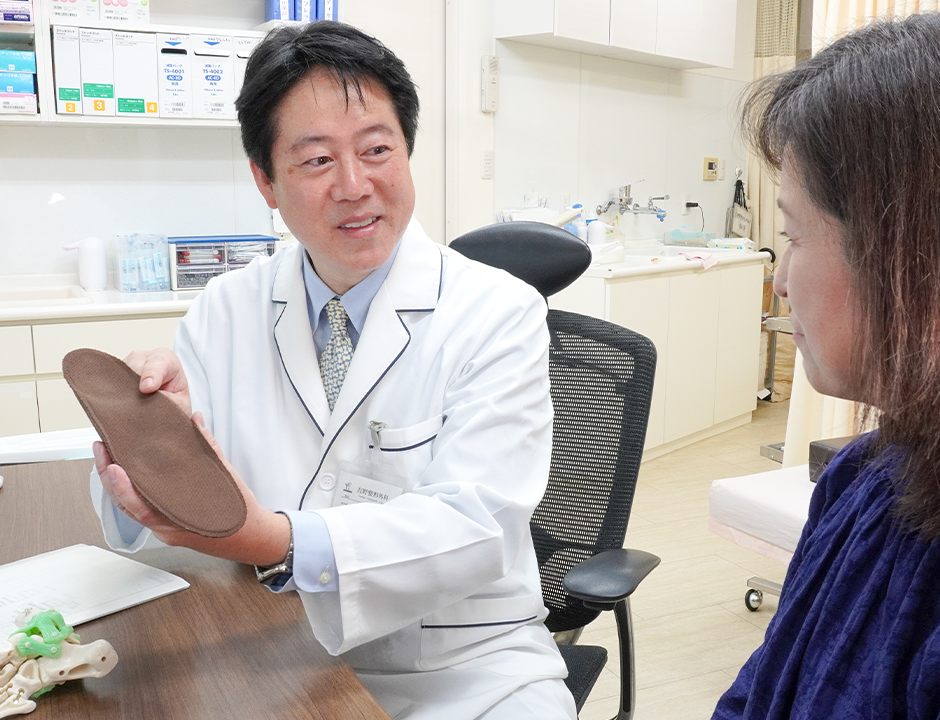

実際の検診の流れ

(1)問診票への記入

(2)問診票を基に診察

(必要に応じX線検査)

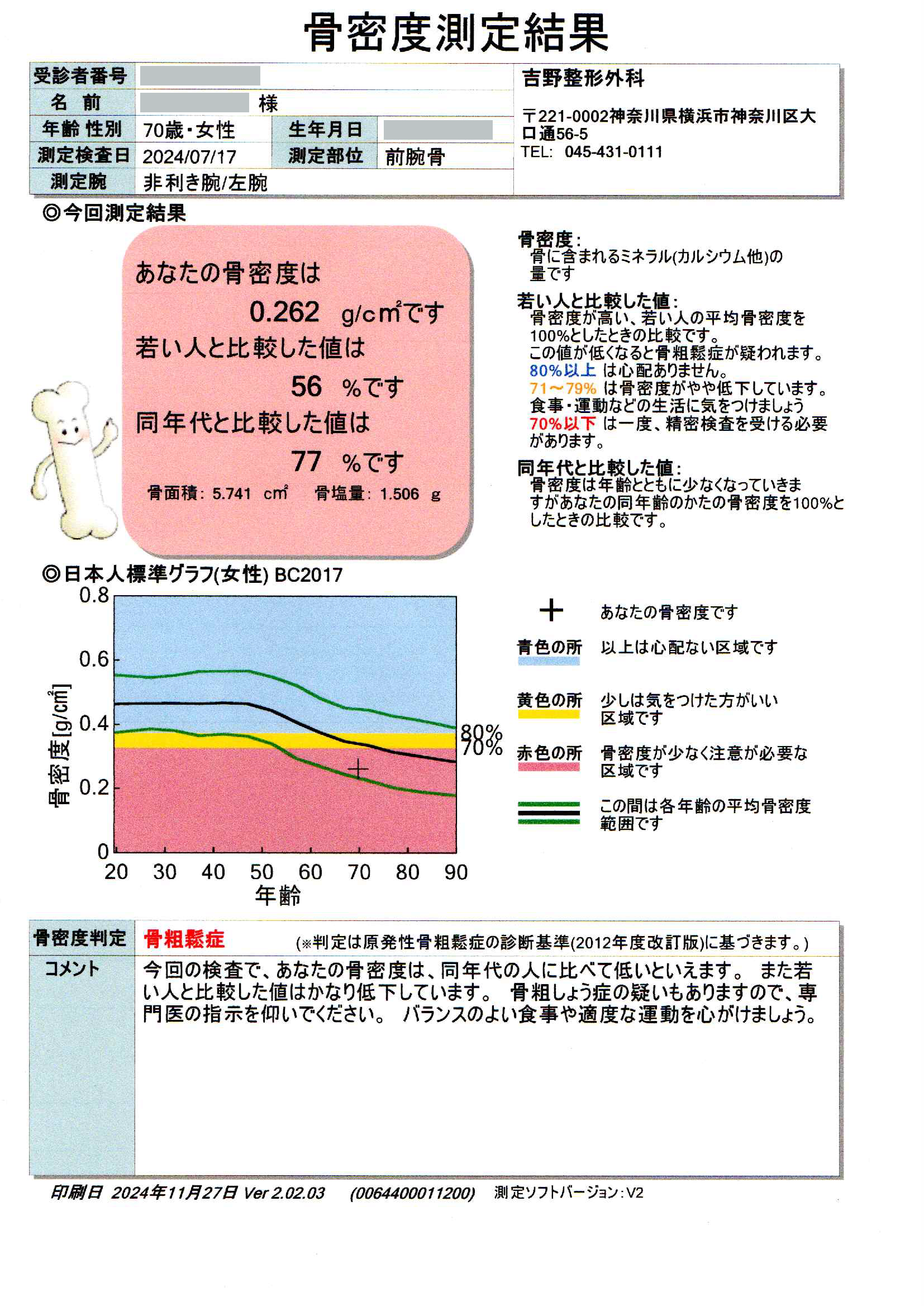

(3) 骨密度の測定

(測定時間は約15秒)

(4)検査データ説明

(下記参照下さい)

(5)検査結果と診断

骨密度の測定検査は、4ヶ月に一度は保険で受けることができます。定期的に骨量を計測し、骨量の変化に関する長期的な傾向を捉えることが大切です。骨密度測定検査の詳細はこちらへ

ただし、著しく減少した骨密度を元にも戻すのは非常に困難です。ですから、早期のうちに骨密度を測定し、骨量の減少傾向が見られた場合は、骨密度の減少を食い止めることが肝要です。ここでは、「閉経直後に起こる骨粗鬆症」と「加齢に伴う骨粗鬆症」を中心に、その原因と診断、及び治療法について記述していきます。

骨の生成と吸収(リモデリング)のメカニズム

まず、骨粗鬆症を理解して頂く上で必要なことは、「骨の生成と吸収(リモデリング)」のメカニズムです。骨という組織は、生成と破壊を繰り返し代謝が行われています。成長が止まった大人でも、骨は約150日周期で古い骨から新しい骨へと再構築を繰り返しています。骨折した骨と骨が自然に生着するのもこのためです。

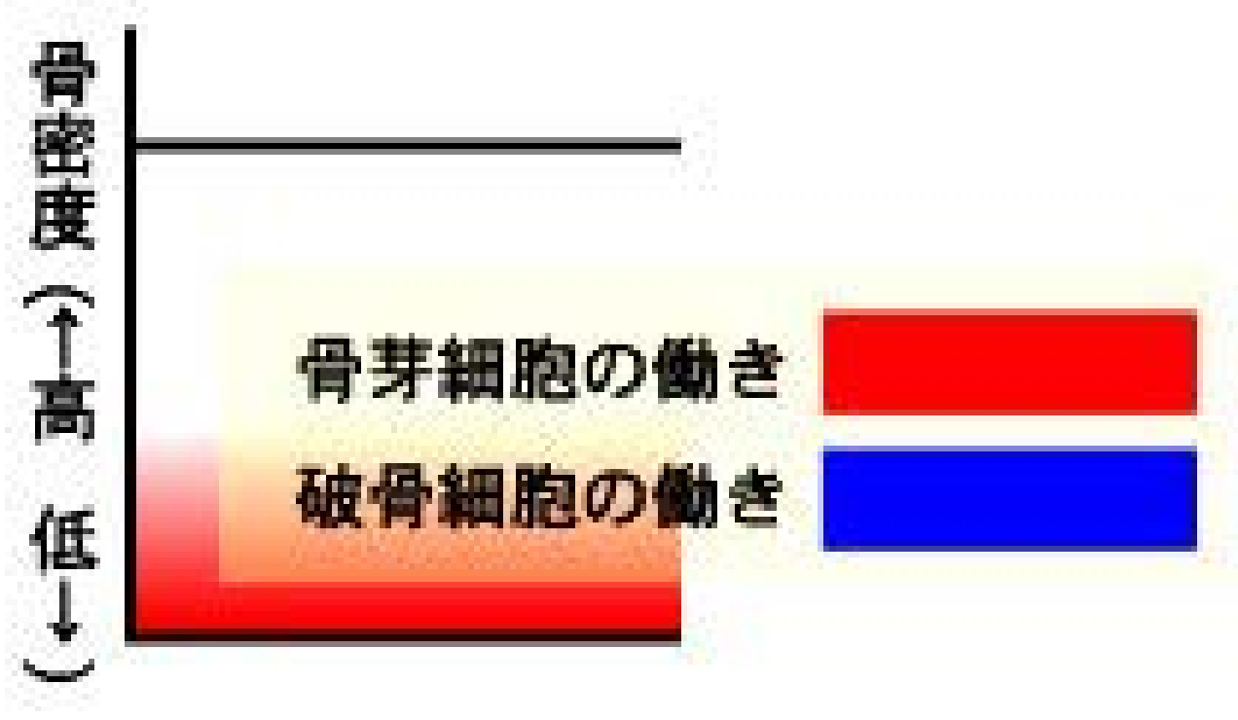

骨組織の中では、「骨芽細胞(こつがさいぼう)」が骨の生成を、「破骨細胞(はこつさいぼう)」が骨の吸収(破壊)を担っています。そして、両者の働きは、ホルモン、サイトカイン、力学的な作用(運動)などによりバランス良く保たれています。しかし、骨粗鬆症では、この生成と破壊のバランスが崩れることで、骨密度が減少してしまうのです。

骨量の減少、閉経直後の場合

特に女性は生理的に骨粗鬆症になりやすいといえます。閉経後はエストロゲンというホルモンの分泌が減少します。注意したいのは、閉経直後に最も著しく減少するということです。

特に女性は生理的に骨粗鬆症になりやすいといえます。閉経後はエストロゲンというホルモンの分泌が減少します。注意したいのは、閉経直後に最も著しく減少するということです。このエストロゲンというホルモンは、間接的に破骨細胞の働きを抑制する役割を担っています。つまりエストロゲンが減少することで破骨細胞が活性化し、骨破壊が亢進してしまいます。その為、骨密度が減少します。これを高回転性の骨粗鬆症と呼びます。

破骨細胞の働きを抑制するホルモンが閉経により減少、骨組織の吸収(破壊)が進み骨量が減少。

骨量の減少、老人性の場合

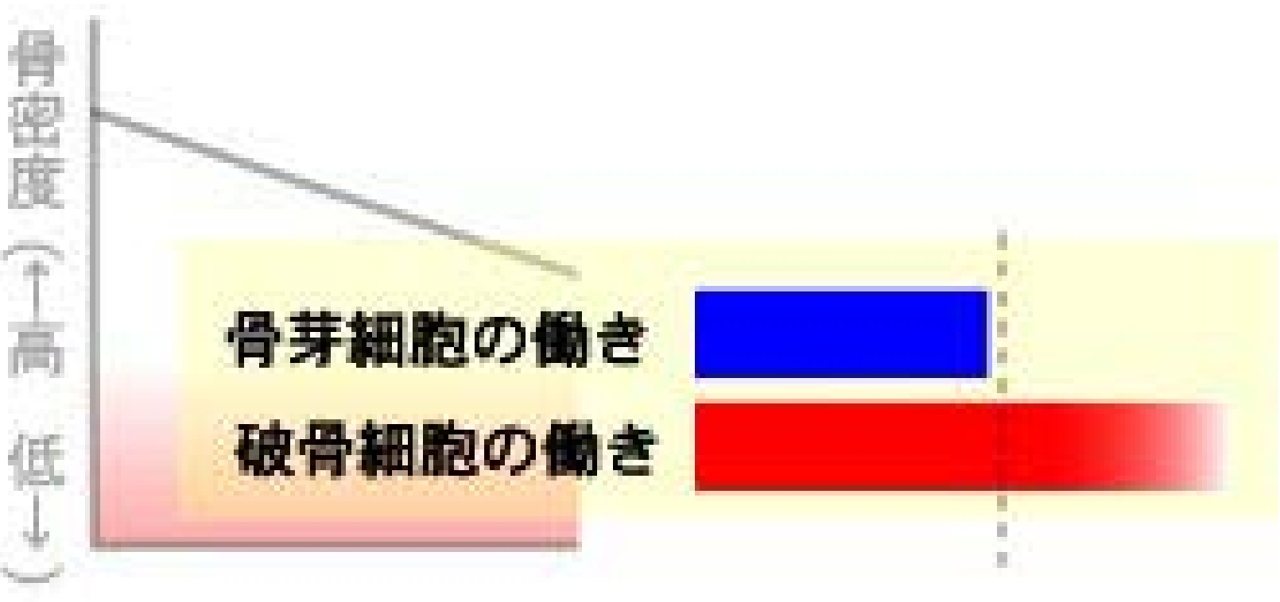

加齢に伴って、骨芽細胞の働きは減退します。その結果、骨の破壊が生成を上回り、相対的に骨密度が低下します。これを低回転性の骨粗鬆症と呼びます。骨密度が著しく低下すると、股関節の付け根が折れる大腿骨頸部骨折などが生じるなど、骨粗鬆症は寝たきりになってしまう主な原因の一つです。近年の長寿社会に伴い、男性にも骨粗鬆症が増えています。

骨芽細胞の働きが加齢に伴い

低下することで骨量が減少。

また上記の他に、気を付けなければいけないのは、内分泌異常に伴って起こる骨粗鬆症です。内分泌異常とは、甲状腺機能亢進症やクッシング症候群などがあげられます。さらに近年、若い女性に骨粗鬆症が増えています。過剰なダイエットや不規則な食生活によりカルシウムが不足し、骨密度が減少するということが問題になっています。

骨密度に減少が見られた場合の治療法

| 破骨細胞の働きを抑制すエストロゲンというホルモンを摂取する必要があります。ただし、エストロゲンを単独で摂取すると子宮内膜症などを併発する頻度が上昇するという研究発表がなされています。そこで、子宮内膜症併発のリスクを軽減するプロジェストロンという物質をエストロゲンに混ぜた合成製剤が使われています。しかし、乳ガンの家族内発症があるケースでは、こちらの使用を控えるべきだと言われていますので、この場合は骨吸収抑制剤を代用することがあります。 |

| 骨芽細胞の働きが減退している老人性の場合は、骨吸収抑制剤を用い、さらにカルシウム合成製剤と活性化ビタミンDを摂取するようにします。そもそもカルシウムは全体の10%しか腸内に吸収されないという難点があります。その腸内吸収を促進する働きをもつものが活性化ビタミンDなのです。さらに紫外線がカルシムの吸収を促進すると言われていますし、骨芽細胞を活性化するには適度な運動が必要とも言われています。 |

骨粗鬆症の予防について

| (1)カルシウムの摂取 牛乳や乳製品、大豆製品、いわしなどの小魚(塩分に注意)、小松菜などの野菜が代表的です。カルシウムの必要量は、1日600mgといわれていますが、閉経後の女性では1日1000mgの摂取が推奨されています。なお、高齢で肝機能が低下している方などは、高カルシウム血症に注意が必要です。 |

|

| (2)日光にあたること 日光に含まれる紫外線は、骨の生成に必要なビタミンDの合成に大きく関与しています。1日30分程度、日光に当たることが推奨されています |

|

| (3)適度な運動 骨の生成を促すには、各関節部への刺激、つまり適度な運動が必要とされています。骨粗鬆症の為に圧迫骨折を起こした場合などで、身体を動かさない状態が続くと、さらに骨量が減少してしまいます。ですから、骨粗鬆症の疑いのある方は、思わぬ転倒に注意するなど、骨折の予防も重要です。 |

|