有痛性外脛骨(がいけいこつ)について

有痛性外脛骨とは

外脛骨とは足の舟状骨という骨の内側に存在する過剰骨(普通にはない余分な骨)で、15~20%の人に認められます。多くは骨の出っ張りがみられるだけですが、これに痛みを伴うような病態を有痛性外脛骨と言います。

有痛性外脛骨は若年性のスポーツ障害として数多く見られる疾患の一つですが、成人になって疼痛が発症することも少なくありません。

図1

有痛性外脛骨は若年性のスポーツ障害として数多く見られる疾患の一つですが、成人になって疼痛が発症することも少なくありません。

多くは捻挫を契機として足部内側に疼痛が出現しますが、ときに明らかな誘因がなく痛みが生じることもあります。足部内側には疼痛を伴う骨性の隆起が認められ、扁平足を伴うことが殆どです(図1)。

有痛性外脛骨の診断

① 視診・触診

有痛性外脛骨は、足部内側に骨性隆起が認められ、同部に自発痛および圧痛と同時に運動時痛みを伴うことから診断は容易です。

解剖学的には同部に後脛骨筋腱が付着しているため(図2)、この腱の走行を辿ると外脛骨の部位が容易に確認できます。

また、多くの場合、土踏まずが低くアーチのない足、いわゆる扁平足の傾向のある足をしています。

図2

また、多くの場合、土踏まずが低くアーチのない足、いわゆる扁平足の傾向のある足をしています。

② 画像診断

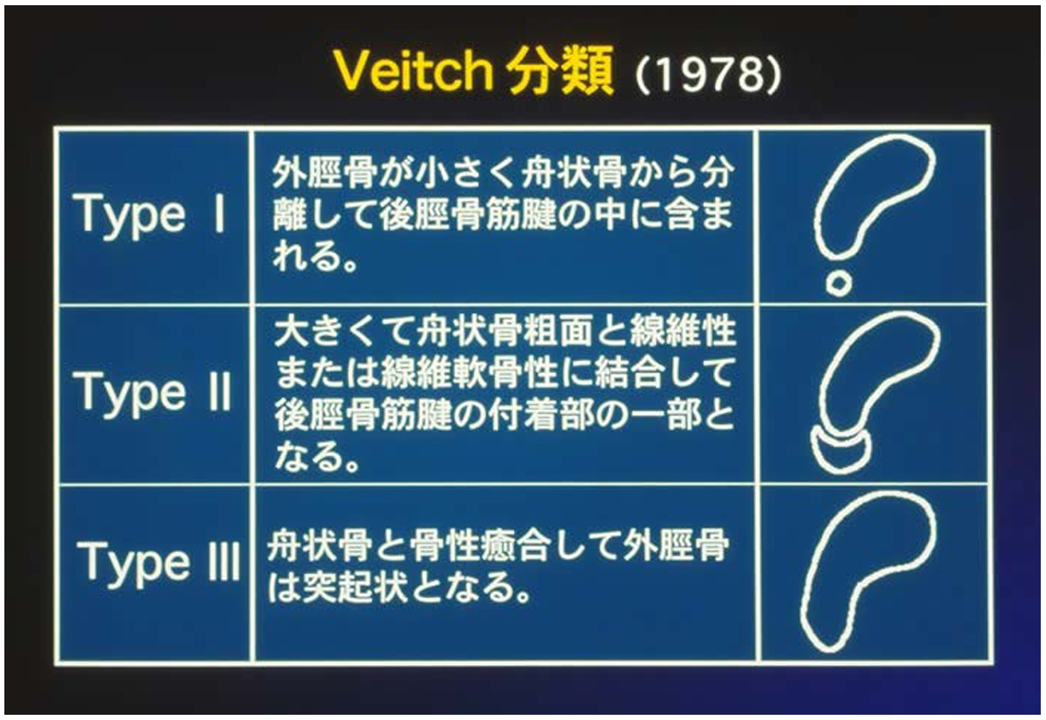

図3*

単純レントゲンでは、舟状骨内側に外脛骨が認められますが、その形体から3つのタイプに分類され(図3)、その中でも最も疼痛が出現しやすいのはTypeⅡです。

その原因は、TypeⅡでは比較的大きな外脛骨が舟状骨と薄い線維軟骨で結合しているため、捻挫などの外傷により同部に亀裂が生じやすいからではないかと考えています。足の構造についてはこちらを参照

その原因は、TypeⅡでは比較的大きな外脛骨が舟状骨と薄い線維軟骨で結合しているため、捻挫などの外傷により同部に亀裂が生じやすいからではないかと考えています。足の構造についてはこちらを参照

実際に術中所見においては、殆どの症例で線維性結合組織部の内部に亀裂が生じており、外脛骨がぐらつくのを確認することができます。

* Veitch, J. M.: Evaluation of the Kidner procedure in treatment of symptomatic accessory tarsal scaphoid. Clin. Orthop., 131: 210-213, 1978.

有痛性外脛骨の治療

① 保存療法

まずは局所の安静を行い、鎮痛剤、温熱療法などの保存療法で疼痛の改善を期待します。症状が長引くケースや繰り返し疼痛が出現するようなケースではギプス固定を行ったり、足底板(アーチサポート)を装着させる方法が有効なこともあります。殆どの場合これで症状は改善しますが、極一部のケースで手術療法が必要となることがあります。

② 手術療法

4か月以上適切な保存療法を行っても一向に症状の改善がない例や、何度も再発を繰り返し、日常生活やスポーツ活動に支障を来すような場合を手術適応と考えています。

手術は、写真1のように外脛骨部に皮切を加え、外脛骨を摘出すると同時に、舟状骨突出部も一部骨切りを行い、出っ張りそのものが術後の疼痛遺残の原因になってしまうことを予防します。

最後に支持組織である後脛骨筋腱とspring ligamentの再縫着を行います。

写真1

手術は、写真1のように外脛骨部に皮切を加え、外脛骨を摘出すると同時に、舟状骨突出部も一部骨切りを行い、出っ張りそのものが術後の疼痛遺残の原因になってしまうことを予防します。

最後に支持組織である後脛骨筋腱とspring ligamentの再縫着を行います。

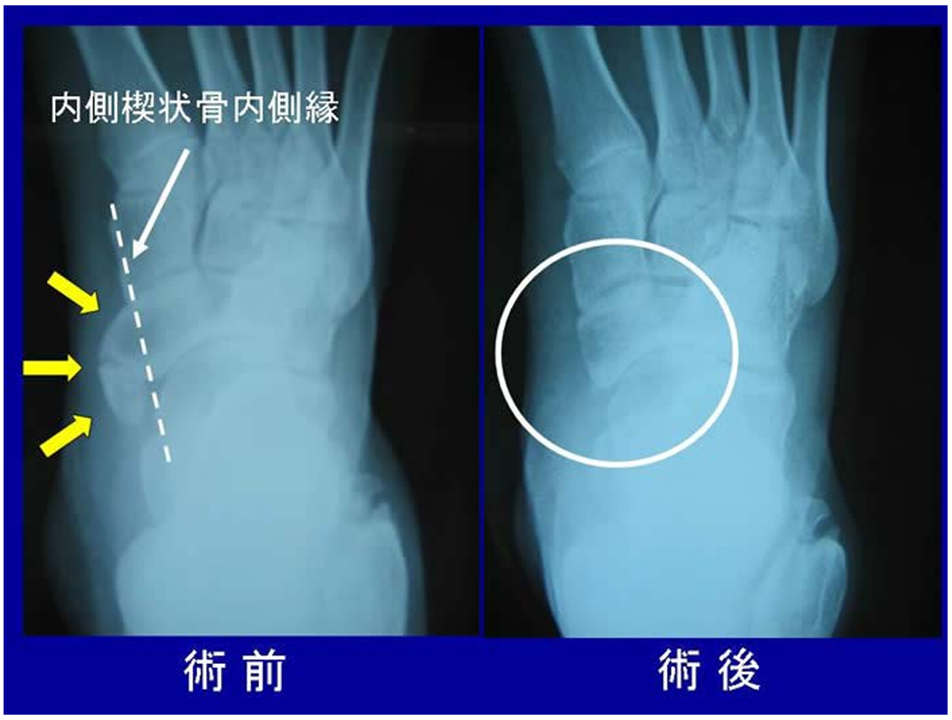

写真2

写真2はVeitchⅡ型の外脛骨の患者様の術前術後のレントゲン写真ですが、外脛骨を摘出した後に内側楔状骨の内側縁に沿って舟状骨突出部も同時に切除しています。

術後のレントゲン写真では足部内側の骨性隆起がすっきりと消失しているのが分かります。

これにより、外脛骨自体の痛みと舟状骨の出っ張りによる痛みの両方が消失しました。

術後のレントゲン写真では足部内側の骨性隆起がすっきりと消失しているのが分かります。

これにより、外脛骨自体の痛みと舟状骨の出っ張りによる痛みの両方が消失しました。

③ 後療法

術後は約3週間ギプス固定を行い、4週から少しずつ荷重を開始し、6週で全荷重とし、8週(2か月)でスポーツ復帰を許可しています。

吉野匠ら:有痛性外脛骨の手術成績とその留意点 (Results and technique of surgical treatment for the symptomatic accessory naviculer). 東日本整災誌・11巻:147-150, 1999

有痛性外脛骨でお悩みの患者様へ

以上、日頃行っている有痛性外脛骨の治療について簡単にまとめてみました。手術法にはこのほかにもドリリング法や骨接合術などがこれまでに発表されていますが、突出部の残存や偽関節の問題などがあり、かえって治療期間を長引かせてしまう恐れがあるため、私はここで述べた方法で治療を行っており、良好な結果が得られております。

本疾患は、日常生活やスポーツ活動に支障を来す厄介な病態ですが、特に若年者においては体力向上のための貴重な時期をこの痛みのために思う存分にスポーツを楽しめないことになりかねない疾患ですので、是非、適切な治療を行い有意義なスポーツ活動を送らせてあげられるようにすることが大切です。

本疾患によるものと思われる症状でお悩みの方は、当院もしくは足の専門医のいる整形外科で適切な診断と治療をお受けになることをお勧めします。

多くの場合、足底板等による保存療法で症状が治まりますが、もし保存療法で症状が治まらず、手術が必要と診断された場合でも、当院関連病院(けいゆう病院) へ院長吉野が出向し執刀を行っており、術後は引き続き当院でフォローアップしておりますので、安心してご相談下さい。

吉野整形外科「足専門外来」は院長の診察日であれば

いつでもご受診になれます。

毎週木曜日と第1・3・5土曜日を除く診察日に外来を担当しておりますので

お気軽に御相談下さい。

※ 予約の必要はございません。(外来担当医表はこちら)

尚、手術が必要と診断された場合でも、

当院関連病院へ院長自らが出向し執刀しており、

術後は引き続き当院でフォローアップしておりますので

どうぞ安心して御相談下さい。